疲れて1日を終え、いざベッドに入ってもなかなか寝つけない、なんてことはありませんか。

寝ようとしても、いろいろ考えごとをしてしまって眠れなくなるなんてこともありますよね。

そんなときにおすすめしたいのが、オーディオブックを聴きながら眠りにつくという方法です。

しかし、オーディオブックのこの活用方法が、実際に効果があるのか気になりますよね。

この記事では

・寝る前にオーディオブックを聴くメリットとデメリット

・寝る前にオーディオブックを聴く方法

・寝る前にオーディオブックを聴くことの注意点

についてご紹介していきます。

この記事を読むこと

・寝る前にオーディオブックを聴くことにどんなメリットがあるのか?

・デメリットは?

・寝る前にオーディオブックを聴くときの方法は?

・注意点は?

が、わかります。

オーディオブックを活用した新たな習慣としてぜひ参考にしてください。

Audible会員なら12万以上の対象作品が聴き放題!

無料体験後は月額¥1,500 いつでも退会できます。

寝る前にオーディオブック(朗読)を聴くことはいいこと?

寝る前にオーディオブックを聴くことが、本当にいいことなのか気になるところですよね。

眠りにつくときにオーディオブックを聴くと、気になる外部の騒音や考えごとから気を紛らわせ、「緊張をやわらげる」ことができると主張する人もいます。

でも、すべての人に効果があるかというと、そうではないようです。

「夜、なかなか寝つけない」という方は、ひとつの手段として試してみることをおすすめします。

オーディオブック(朗読)を聴くことで睡眠にもたらす効果

オーディオブックが実際の睡眠に、どの程度効果があるのかについての研究結果はほとんどないようです。

しかし、寝る前にオーディオブックを活用する人の多くが、主張するメリットとして次の4つのことをあげています。

・ストレスや心配ごとから気を紛らわせる。

・心を落ち着かせて、リラックスできる。

・寝つきやすくなる。

・スマホを見なくなる。

私自身も、寝る前にオーディオブックを活用していますが、リラックスできて眠りにつくまでの時間が早くなったのを実感しています。

ストレスや心配ごとから気を紛らわせる

ストレスや心配ごとがあると、ベッドの中でつい考え込んでしまうことがありますよね。

オーディオブック(朗読)は、普段かかえているストレスや心配ごとをいったんシャットダウンし、余計なことを考えないようにするための手助けになります。

心を落ち着かせて、リラックスできる。

ナレーターの声やトーンが好みに合っていて、スーッと耳に入ってくる心地のいいナレーションを聴いていると、心も落ち着いてリラックスできます。

寝つきやすくなる

うす暗い部屋でベッドに横たわってオーディオブック(朗読)を聴いてみてください。

落ち着いた環境の中でオーディオブック(朗読)を聴くことで寝つきやすくなります。

自律神経には、交感神経と副交感神経があります。

活動モード・・・交感神経が優位(集中したり、緊張状態)

リラックスモード・・・副交感神経が優位(睡眠中や、リラックス状態)

落ち着いたトーンのナレーションが緊張をやわらげ、副交感神経優位に切り替える手助けになります。

スマホを見なくなる

ベッドに入るとSNSをチェックしたり動画を見たり、ついやってしまいがちですよね。

内容によっては見入ってしまい、興奮状態になって眠るどころではなくなってしまうこともあります。

厚生労働省が運営する、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 「eラーニングで学ぶ15分でわかる働く人の睡眠と健康」の中で良い睡眠をとるポイントの1つとして下記をあげています。

夜遅くにスマートフォンやパソコンのディスプレイを見るのは避けましょう。これらから発光されるブルーライトは、体内時計をずらし、寝つきを悪くします。少なくとも寝床に就く90分前には、見るのを止めましょう。

厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 「eラーニングで学ぶ15分でわかる働く人の睡眠と健康」より引用

また別の資料でも下記のようにあります。

就寝2時間前くらいから睡眠を促すホルモンであるメラトニンの 分泌が始まります。それ以降に照明やスマートフォンの強い光を浴びると、催眠効果のあるメラトニンの分泌が抑制されることから、睡眠・覚醒リズムが遅れ、入眠が妨げられることが報告されています3)。近年の照明器具やスマートフォンにはLEDが使用されており、体内時計への影響が強い短波長光(ブルーライト)が多く含まれます。

厚生労働省 第2回 健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会 良質な睡眠のための環境づくりについて(案)(参考資料3) より引用

寝る前に、オーディオブック(朗読)を聴くを習慣にできれば、スマホの強い光を浴びることによる睡眠の質の低下も避けられます。

寝る前にオーディオブック(朗読)を聴くことのデメリット

デメリットとしてあげられることは以下の2つです。

・全てのオーディオブック作品とは限らない

・寝る環境に左右される

全てのオーディオブック作品とは限らない

全てのオーディオブック(朗読)に上記のような効果があるわけではありません。

オーディオブックは、本の朗読を収録した音声データを聴くというものです。

中には、本の印象とナレーションが合わないものも少なからずあります。

作品選びに失敗すると、ただの雑音になってしまいます。

寝る環境に左右される

たとえば、1つの部屋に複数人で寝ているという環境の場合、イヤホンをつけることになります。

寝つくまでの間は、問題ないとしても寝ているときにイヤホンによる耳の痛みで目が覚めてしまうことがあります。

失敗しないためにも聴く方法、注意点を次で紹介します。

寝る前にオーディオブックを聴く方法と注意点

寝る前にオーディオブックを聴く方法

“部屋には自分1人”という環境で寝ているの方に限ってしまいますが、イヤホンやヘッドホンは着けずにスマホから直接ながす方法をおすすめします。

普段、目覚ましとして、スマホのアラーム機能を利用する人は多いと思います。

スマホを置く位置も基本的に寝ながらでも手の届く位置ではないでしょうか。

特別な何かを用意する必要はありません。

いつものアラームのセットと同時にオーディオブックの再生ボタンをタップするだけです。

寝る前にオーディオブックを聴く注意点

注意点をいくつか紹介します。主な点は以下の5つです。

・音量に気をつける

・スリープタイマーをセットする

・再生速度に気をつける

・聴く作品は事前に決めておく

・リラックスできる作品を選ぶ

音量に気をつける

音量は、自身がうるさく感じない音量で、なおかつ小さい音を無理やり聞き取ろうと集中しすぎない音量を見つけましょう。どちらに偏っても睡眠の妨げになってしまいます。

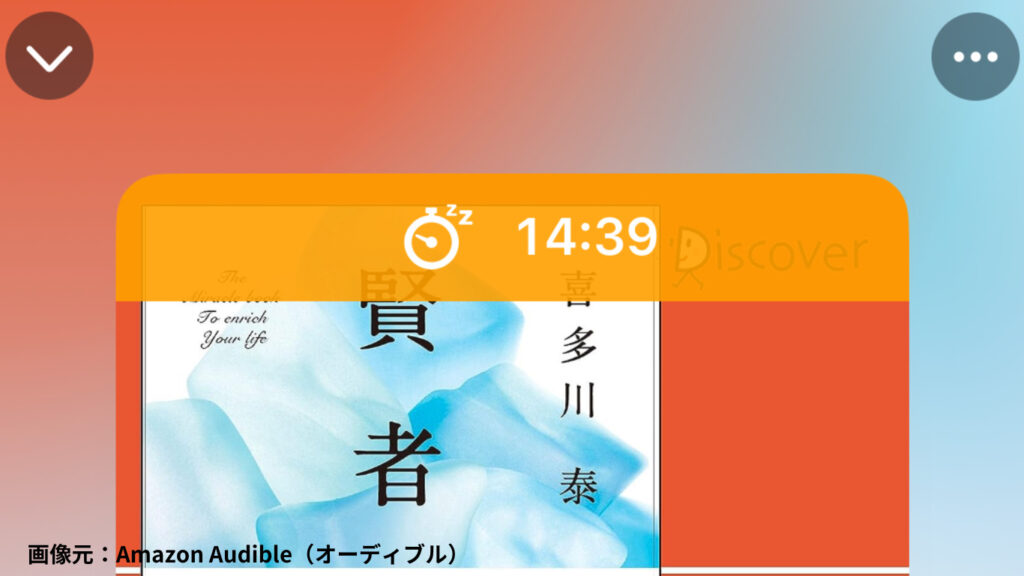

タイマーをセットする

オーディオブックにはタイマー機能があります。

オーディオブックをかけっぱなしでは、バッテリーも消費します。

また、せっかく寝ついてもかけっぱなしの音で目が覚めてしまう可能性があります。

生活環境や体質は人それぞれですが、ちなみに私の場合、15分で停止するように設定します。

そして必ずと言っていいほどその間に寝入っています。

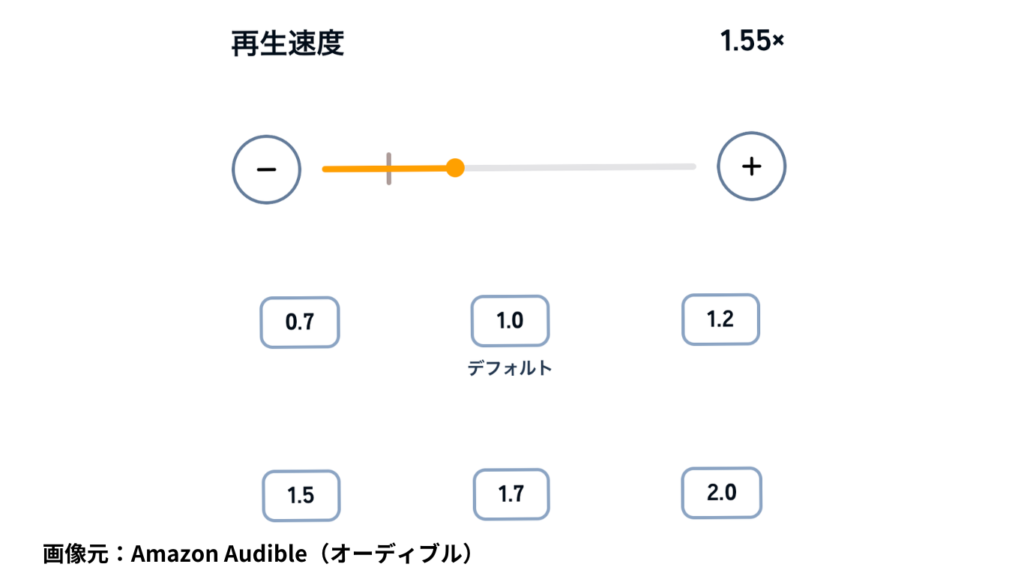

再生速度に気をつける

忙しい日常のスキマ時間に1.5〜2.0倍速で聴くことは、集中力も高まって効果的ですが、寝る前となると逆効果です。寝る前にオーディオブックを聴くのはリラックスするためです。

再生速度は、早くて集中力を高めてしまう速度や、遅すぎてイライラする速度ではなく、自然と聞き流せる心地がいいと感じる速度に合わせてください。

聴く作品は事前に決めておく

寝る前に聴く作品は、ベッドに入ってからではなく、事前に決めておくことをおすすめします。

ベッドに入ってから「どれを聴こうかなあ」と探すとなると、寝る前にスマホの強い光を浴びることになり寝つきが悪くなる可能性があります。

作品を検索し、興味のある作品のサンプルや、ストリーミング再生で試し聴きするなどして、『寝る前に聴くオーディオブック』は、事前に決めておきましょう。

リラックスできる作品を選ぶ

リラックスするためには、ナレーションとの相性が必要不可欠です。

好みの声やトーンはもちろんのこと、クセのないナレーションの作品を選ぶことが大事です。

中には、ナレーションとの相性が悪く、優れた本でも台無しになっていると感じる作品が少なからずあります。

作品を聴いていると、声やトーンは聴き入れられても、ところどころで出るナレーターの“クセ”がどんどん気になってくる、なんてこともよく聞く話です。

オーディオブックの口コミなどを見ると、コメントに「変なクセもなく、すごく聴きやすい」「ナレーションが素晴らしい!」とナレーションが高く評価されている作品は数多くあります。

このことを踏まえると、上記の「聴く作品は事前に決めておく」が、なお重要になってきます。

作品と同時に、ナレーションとの相性でも左右されるので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

お気に入りのナレーターや作品(心がやわらぐナレーションや物語)を見つけて、寝る前にオーディオブックを聴くを新たな習慣にしてみませんか。

「寝る前にスマホを見過ぎてしまう」「なかなか寝つけない」などを解決する、快眠のための1つのツールとして役立つかもしれません。